Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte VI)

A partir de los resultados de la evaluación del sujeto debe plantearse trabajar aquellas áreas que se encuentren alteradas. Para ello es necesario que nos apoyemos en las habilidades lingüísticas que permanecen intactas. El objetivo de la rehabilitación es mejorar al máximo las habilidades de comunicación del paciente y brindarle apoyo para su readaptación emocional, familiar, social e, idealmente, laboral. Para llevarlo a cabo, debemos establecer una serie de objetivos a corto y medio plazo.

2.3.-Tipo de intervención

Tras el proceso de evaluación se lleva a cabo con el sujeto la intervención propiamente dicha. Es importante conocer que las funciones perdidas pueden recuperarse parcialmente, en mayor o menor medida, dependiendo de cada caso.

Son varios los autores que coinciden en que podemos encontrar dos fases diferenciadas en el proceso de recuperación del lenguaje. Kertesz (1988) destaca las siguientes:

La primera de ellas corresponde a la recuperación espontánea y está presente en todas las personas que sufren daño cerebral. En el mismo sentido González Lázaro y González Ortuño (2012, 109-110) destacan que la recuperación espontánea coincide con la recuperación del cerebro a causa del daño y puede explicarse por dos causas: la plasticidad cerebral y la restauración del tejido dañado en lo que se incluye, por ejemplo, la reabsorción de las hemorragias o la disminución de los edemas entre otros. En cuanto a la duración de esta recuperación, los autores no llegan a un acuerdo y muestran varias propuestas que sugieren una duración de uno a seis meses. A pesar del desacuerdo, marcan los tres primeros meses como el período máximo de recuperación.

En segundo lugar, Kertesz distingue una recuperación tardía o a largo plazo que depende directamente de dos factores: el reaprendizaje del lenguaje y la reorganización del lenguaje en el cerebro. Este tipo de recuperación es más lenta y los avances son más difíciles de estimar, ya que puede durar meses o años. También González Lázaro y González Ortuño (2012, 110) indican que, a pesar de la recuperación lingüística, se observan síntomas residuales normalmente, que hacen que lograr el nivel previo a la afasia sea difícil.

El grado de recuperación que el sujeto alcanza depende de varios factores. Ardilla (2006, 194-196) destaca los siguientes:

- Extensión y localización de la lesión: encontramos una proporción inversa entre el tamaño y la localización de la lesión. Las lesiones extensas dejan pocas habilidades residuales, por lo que la recuperación posterior es menor.

- Edad: es un factor crítico en el aprendizaje, por lo que, a menor edad, mejor pronóstico. De este modo, el pronóstico será mejor en niños que en adultos y, a su vez, en adultos mejor que en ancianos.

- Etiología: los sujetos con traumatismos y hemorragias, generalmente, presentan una mejor recuperación que aquellos que sufren accidentes vasculares o tumores.

- Factores temporales: las causas de instalación súbita están asociadas con defectos mayores que los de lenta instalación, por lo que la recuperación en el caso de los primeros es menor.

- Tiempo de inicio de la rehabilitación desde el accidente: si permanece más tiempo sin comenzar la rehabilitación, el grado de recuperación será menor.

Además, encontramos otros dos factores cuya incidencia no ha sido posible confirmar. Por ello se considera que tiene un peso menor que los anteriores en la rehabilitación:

- Preferencia lateral: influye en la recuperación del lenguaje y de otras habilidades cognitivas. Los zurdos tendrán una representación bilateral, por lo que su recuperación será más rápida y mejor.

- Diferencias sexuales: las mujeres poseen una representación más bilateral del lenguaje, lo que hace que su recuperación sea mejor.

También se tienen en cuenta las variables individuales, debido a que pueden afectar de forma significativa a la recuperación. Entre ellos encontramos: personalidad, factores intelectuales, motivación y la existencia de trastornos asociados. Además, los autores González Lázaro y González Ortuño (2012, 113) destacan cómo el apoyo por parte de la familia y amigos también favorece que el pronóstico sea mejor.

A partir de los resultados de la evaluación del sujeto debe plantearse trabajar aquellas áreas que se encuentren alteradas. Para ello es necesario que nos apoyemos en las habilidades lingüísticas que permanecen intactas.

El objetivo de la rehabilitación es mejorar al máximo las habilidades de comunicación del paciente y brindarle apoyo para su readaptación emocional, familiar, social e, idealmente, laboral. Para llevarlo a cabo, debemos establecer una serie de objetivos a corto y medio plazo.

A lo largo de los años se han desarrollado programas específicos para este tipo de patologías. Cada uno de ellos cuenta con unos requisitos que el sujeto debe cumplir para poder llevarlo a cabo. En muchas ocasiones, debido ala variedad de síntomas que presentan, no pueden ajustarse a ninguno de ellos. Por ello, cada paciente es único y requiere un programa terapéutico especial. Algunos de estos programas que Helm- Estabrooks (2005, 222-415) recoge son:

Programas terapéuticos para mejorar la expresión verbal:

- Control voluntario de producciones involuntarias (223-231)

- Tratamiento de la Perseveración Afásica (233-252)

- Terapia de entonación melódica (253-268)

- Programa de producción sintáctica para la afasia(269-287)

Programas terapéuticos para mejorar la expresión no verbal:

- Terapia de acción visual (291-310)

- Programa de Dibujo Comunicativo (311-331)

- Terapia de anagramas, copia y recuerdo (333-350)

- Enfoques comunicativos aumentativos y alternativos a la afasiano fluida asistidos por ordenador (351-371)

Programas terapéuticos para mejorar la comprensión auditiva:

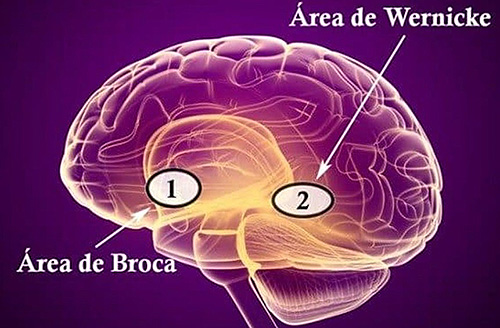

- Tratamiento de la afasia de Wernicke (375-383)

- Enfoque cognitivo para incrementar la comprensión auditiva(385-413)

Es importante tener en cuenta que los objetivos y métodos propuestos deben ser revisados constantemente para adaptarlos a los avances del sujeto.

3.- CASO PRÁCTICO

A continuación, se ejemplificará el proceso de intervención a través de un caso intervenido por mí en el Centro Centauro Quirón donde he realizado las prácticas, desde el mes de mayo al mes de julio de este año. Para preservar la identidad del sujeto, se le va a identificar a lo largo del trabajo con la letra “T”.

3.1.- Evaluación:

Como se refleja en el apartado anterior, el proceso comienza con la fase de evaluación. Se encuentran en él dos fases fundamentales: la historia clínica y las pruebas de evaluación.

3.1.1.- Historia clínica:

Cuando acudía al centro el sujeto ya estaba recibiendo terapia allí durante un año. Por ello, en lugar de realizar una entrevista inicial para recopilar sus datos, revisé su historia clínica y las valoraciones realizadas por cada uno de los profesionales del centro. Los datos más relevantes de la misma son los siguientes:

Usuario de 76 años de edad, sexo femenino, consulta por alteración del lenguaje y hemiparesia derecha. Según los familiares, esa mañana a las 7:15h el marido se despierta al oír un golpe por caída del paciente al lado de la cama.

- Exploración neurológica

- TAC Craneal

- TAC Craneal 5 días después del ingreso:

- TC Craneal simple 10 días después del ingreso:

- Evolución y comentarios

- Diagnóstico principal

Estuporosa, Glasglow 13. Mutismo. Desviación oculocefálica a la izquierda. Desviación oculocefálica que no sobrepasa línea media a la izquierda. Pupilas mióticas escasamente reactivas. Hemianopsia derecha explorada por reflejo de amenaza.

Parálisis facial supranuclear derecha con hemiplejia homolateral. Anestesia de hemicuerpo izquierdo explorada por sensibilidad dolorosa. Dismetría no valorable.

Hematoma en ganglios basales izquierdos, que tiene un tamaño aproximado de 6,9 x 3 cm y que produce efecto masa sobre parénquima cerebral adyacente, con discreta desviación de la línea media de 5 mm. No se observa dilatación del sistema ventricular. No se observan malformaciones vasculares en arterias intracraneales. Pequeño aneurisma de 3 mm en origen de segmento A2 de la ACA izquierda. Ateromatosis calcificada en ambos bultos y sifones carotídeos. Origen fetal de ACP derecha.

Persiste hematoma en ganglios basales izquierdos con edema perilesional, que tiene un tamaño aproximado de 6,9 x 3 cm, sin variación con respecto a estudio previo. Produce efecto de masa sobre parénquima cerebral adyacente, colapso parcial de ventrículo lateral izquierdo y leve desviación de la línea media de hasta 3 mm hacia la derecha (directamente menor con respecto a estudio previo). No se observan otras lesiones hemorrágicas ni extraaxiales. Cisternas de la base libres, sin alteraciones.

Conclusión: hematoma intraparenquimatoso de ganglios basales izquierdos de mismo tamaño con respecto a estudio previo, con leve disminución de la desviación de la línea media. Resto sin cambios.

Persiste hematoma en ganglios basales izquierdos con edema perilesional, que tiene un tamaño aproximado de 6,4 x 2,6 cm, disminuido sutilmente con respecto a estudio previo (6,9 x 3 cm). Produce efecto masa sobre parénquima cerebral adyacente, colapso parcial de ventrículo lateral izquierdo y leve desviación de la línea media de hasta 35 mm hacia la derecha (similar a estudio previo). No se observan otras lesiones hemorrágicas intra ni extraaxiales. Ampliación del sistema ventricular y surcos de la convexidad en relación con atrofia corticosubcortical acorde a la edad. Cisternas de la base libres, sin alteraciones.

Conclusión: hematoma intraparenquimatoso de ganglios basales izquierdos disminuido sutilmente de tamaño, con similar desviación de la línea media respecto a estudio previo. Resto sin cambios.

La paciente llega a urgencias estuporosa y con la focalidad descrita, así como con tendencia a la HTA. Tras evidenciar hematoma en TC se consulta con neurocirujano de guardia que descarta tratamiento quirúrgico. Se traslada a la Unidad de Ictus, donde se inicia reversión y anticoagulación, se administra una ampolla de Seguril y Manitol 250. se retira tratamiento anticoagulante, dado el ictus hemorrágico. La paciente permanece en la unidad durante 3 días. Durante su estancia hospitalaria, se controla la tensión arterial con medicación, que al inicio requiere administración parenteral, pero luego mantiene buenas cifras tensionales con un fármaco oral. Como incidencia, presenta febrícula con piuria intensa en la analítica de orina, por lo que se inicia tratamiento empírico con ceftriaxona. Inicia tratamiento rehabilitador. Desde el punto de vista neurológico, presenta mejoría progresiva del nivel de consciencia, siendo posible retirada de la nutrición enteral por SNG, persistiendo tan solo leve disfagia a líquidos al alta. De cara al alta, persiste cierta tendencia al sueño, con clara respuesta a la voz, autista, con compresión parcial de órdenes sencillas, hemianopsia homónima derecha, y hemiplejía faciobraquiocrural derecha.

Hematoma en ganglios basales izquierdos de probable origen hipertensivo en paciente anticoagulada con acenocumarol.

3.1.2.- Entrevista familiar

Situación familiar: está casada y actualmente vive sola con su marido en la casa familiar. Tiene tres hijos que viven fuera, así pues, ahora su cuidado se hará por parte de una cuidadora externa a la familia.

Tras la entrevista se pueden destacarlos siguientes datos:

- T comía con mucha ansiedad y había ocasiones en las que ni siquiera se sentaba en la mesa para ello.

- Era una mujer muy activa, que dormía poco.

- No tenía un trabajo como tal, pero se encargaba de todas las tareas domésticas, e incluso de algunas que no son comunes, como amasar pan cada noche.

- No fue al colegio.

- Hablaba muy rápido.

- Usa gafas de cerca y de lejos.

G R A T I S

-

A lo largo de la historia, la evaluación ha estado presente de una u otra forma en educación y en otros ámbitos de la vida. Siempr...29.50 €

-

Con la finalidad de compartir los conocimientos y la experiencia adquiridos durante los pasados años, se edita este libro con el q...12.00 €

-

Esta es una obra en la que se revisan las trascendentales contribuciones que desde el punto de vista social, cultural e interperso...24.00 €

-

Cada año millones de graduados universitarios salen al mercado laboral sin una idea de lo que quieren conseguir. Smith destaca que...17.50 €

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte VIII)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte VIII)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte VIII)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte IX)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte IX)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte IX)