Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte IV)

En la actualidad permanece en auge el enfoque de la neuropsicología cognitiva. Se basa en que los modelos de procesamiento de un sujeto con afasia son los mismos que los que tiene un sujeto sin patología excepto aquellos mecanismos que se encuentran dañados. Por tanto, su objetivo de estudio es más amplio y trata de buscar de forma precisa cuáles son los déficits lingüísticos a través de los procesos cognitivos que están alterados.

1.2.-DEFINICIÓN

Podemos definir la afasia como “una pérdida o trastorno en el lenguaje causada por un daño cerebral” Benson (1979).

Para González Lázaro y González Ortuño (2012) es importante darle dos enfoques desde los que debe ser tratada: En primer lugar, desde un punto de vista neurológico, se refiere a una alteración del lenguaje a causa de una lesión cerebral. En este mismo sentido González Lázaro y González Ortuño (2012,1) señalan que “el término de afasia (...) concierne únicamente a los trastornos del lenguaje adquiridos, es decir, a los trastornos que son consecuencia de daño cerebral en personas que eran hablantes competentes”. En cambio, desde un punto de vista lingüístico, González Lázaro y González Ortuño (2012, 2) definen la afasia como: Una alteración en la cual pueden afectarse de manera selectiva los diferentes niveles de descripción lingüística: fonético, fonológico, morfológico, lexical, sintáctico, pragmático y discursivo y semántico, tanto en la expresión como en la comprensión, en las modalidades oral y escrita. Las alteraciones se agrupan de diversas maneras para dar lugar a los diferentes tipos de afasia.

1.3.-ETIOLOGÍA

La afasia es una alteración producida por una lesión cerebral que a su vez, puede ser causada por una gran variedad de factores. Ardilla (2006, 26-38) describe los siguientes:

El más común, que llega a ocasionar aproximadamente la mitad de los casos son las enfermedades cerebrovasculares. La Federación Española de Ictus recoge los siguientes datos:

Al año se detectan unos 120.000 casos nuevos de esta enfermedad. De hecho, cada seis minutos se produce un ictus en España. (…) En la actualidad, un 30% de estos pacientes presentan un problema de discapacidad que se manifiesta con parálisis, problemas de equilibrio, trastornos de habla o déficits cognitivos.

El segundo más común, el cual vamos a desarrollar en profundidad a lo largo de este trabajo son los traumatismos craneoencefálicos, y suponen un tercio de los casos. Se encuentran dos clases de traumatismos: los abiertos en los que “el cráneo es severamente fracturado (…) o bien, penetrado por un objeto” (…) (González Lázaro y González Ortuño, 2012,3) o los cerrados, en los que “después del trauma el cráneo permanece intacto o con fracturas menores” (González Lázaro y González Ortuño, 2012,4). En ellos se produce una doble lesión por el impacto del cerebro contra el cráneo y su contragolpe.

Ardilla (2006,32) afirma que, dependiendo del grado de severidad de los mismos, pueden dejar generalmente otras secuelas como: defectos en la memoria, cambios comportamentales y defectos cognoscitivos más difusos entre los que podemos destacar bradipsiquia, defectos en la atención o disminución de la capacidad de concentración, entre otros. El tercio restante se corresponde con otras causas entre las que encontramos: tumores, enfermedades nutricionales y metabólicas o enfermedades degenerativas. González Lázaro y González Ortuño (2012,4-6) añaden otras: procedimientos quirúrgicos, epilepsia o infecciones. Para finalizar Albert Helm- Estabrooks (2005,40) también destaca como posible causa las crisis (generalizadas o parciales).

1.4.- CLASIFICACIÓN

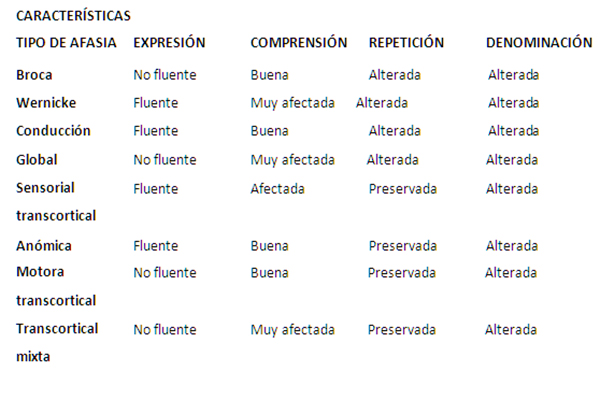

Existen múltiples clasificaciones en las que se describen los diferentes tipos de afasia. La mayoría de ellas coinciden en utilizar cuatro parámetros que diferencian un tipo de afasia de otro: expresión, comprensión, repetición y denominación. En la tabla 1, elaborada en base a los datos de Peña-Casanova y Barraquer-Bordas4 (1983), se destacan las características fundamentales en cada tipo de afasia.

Tabla 1: Características clínicas de los diferentes tipos de afasia siguiendo el enfoque clásico

Fernández Guinea y López-Higes (2005,53)aportan algunas razones en las que justifican porqué la clasificación clásica no es adecuada.

- Las agrupaciones de síntomas en síndromes no son claras,de modo que pacientes con un mismo diagnóstico presentan características muy diversas (…).

- Las categorías se establecen, a veces, en base a criterios poco informativos como presencia o no de un determinado síntoma ajeno al trastorno en cuestión.

- No se ofrece información sobre cuáles son las pautas o estrategias que deben seguir los programas de intervención.

Por estas razones, en la actualidad permanece en auge el enfoque de la neuropsicología cognitiva. Se basa en que los modelos de procesamiento de un sujeto con afasia son los mismos que los que tiene un sujeto sin patología excepto aquellos mecanismos que se encuentran dañados. Por tanto, su objetivo de estudio es más amplio y trata de buscar de forma precisa cuáles son los déficits lingüísticos a través de los procesos cognitivos que están alterados. En la misma línea, los autores Fernández Guinea y López-Higes (2005,53) señalan que “el objetivo que se plantea es averiguar cuál de los mecanismos no está funcionando adecuadamente y cómo se puede recuperar”.

Este enfoque está fundamentado en varios principios o supuestos descritos por Cuetos Vegas (1998,11-12). El principal es el de modularidad, que mantiene que “el sistema cognitivo se compone de un conjunto de procesos o módulos, cada uno de los cuales se encarga de una tarea específica”. El segundo principio es el de isomorfismo, que “se refiere a la base orgánica de los módulos. (…) no es algo ajeno al componente biológico, sino que tiene que tener su representación en el cerebro”. El tercero corresponde al de fraccionalidad, basado en que “la lesión puede alcanzar a ciertos grupos de neuronas de manera particular sin que afecte a otras zonas del cerebro, eso implica que puede destruir algunos módulos y dejar al resto funcionando normalmente”

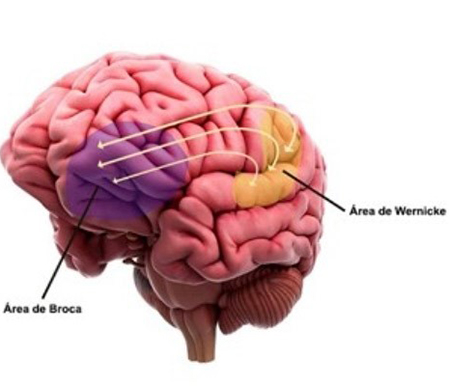

En el presente trabajo nos vamos a centrar en la afasia motora, expresiva o de Broca, la cual afecta al lenguaje hablado, por lo que la persona que la padece no es capaz de expresarse de manera fluida, ni de formar frases completas y articuladas, mientras que su comprensión se encuentra relativamente preservada.

El área de Broca se encuentra ubicada en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro y se considera el centro del lenguaje expresivo. Se encarga de diversas funciones relacionadas con los componentes del lenguaje: orden de fonemas en las palabras, organización de palabras en la oración (sintaxis), integración semántica, y planificación motora del lenguaje.

Dentro de la fluidez verbal, este tipo de pacientes cursan con un habla no fluida, es decir, presentan una gran dificultad en la emisión del lenguaje. La persona es capaz de emitir frases cortas con mucho esfuerzo articulatorio y fatiga. Su habla se caracteriza por la aparición de disprosodia (irregularidades en el ritmo y el timbre e inflexiones en la voz) y de agramatismos (alteraciones en la construcción de estructuras sintácticas).

La comprensión en la afasia de Broca es una habilidad cuya evaluación es complicada, ya que la falta de respuesta o las respuestas incorrectas pueden deberse a aspectos como la dificultad en la producción del lenguaje y no a la falta de comprensión. Pero generalmente se considera que los pacientes con afasia de Broca mantienen una comprensión conservada.

Muchos de estos pacientes cursan con anomia, donde éste encuentra una gran dificultad en acceder al léxico de la palabra que quieren evocar.

El lenguaje espontáneo o automático puede mantenerse conservado en la mayoría de las afasias, incluso en las de carácter severo. Las secuencias automatizadas son una capacidad lingüística elemental, consisten en secuencias sobre aprendidas como los números, los meses del año, etc.

Además de los síntomas citados con anterioridad, también se pueden dar los siguientes:

- Agramatismo: incapacidad para la construcción de frases de manera completa y adecuada.

- Dificultades en la repetición: comprenden lo que le dices pero no son capaces de repetirlo.

- Conciencia del déficit: así como en las afasias fluentes la persona no es consciente de sus errores y mantiene el discurso como si éste fuera coherente, las personas con afasia de Broca sí se percatan de su dificultad debido a la fatiga que les supone evocar el lenguaje.

- Apraxia bucofacial: incapacidad de llevar a cabo movimientos coordinados en la zona de la cara y de la boca, sin ser ocasionado por una causa física.

- Hemiparesia: presencia de debilidad en un lado del cuerpo.

- Hemiplejia: parálisis en un lado del cuerpo.

- Afectación en la capacidad de lectura y escritura

G R A T I S

-

Leer este libro es como escuchar un concierto de la naturaleza en el campo. Son diferentes las voces que se conjugan en un mismo c...30.00 €

-

En este libro se presenta la incidencia actual del SAP en nuestro país y, observando la evolución que este término ha tenido en ot...18.50 €

-

Swift y Brainy van a visitar a algunos de los mayores genios de la historia para descubrir y aprender todo lo que tienen que enseñ...10.80 €

-

Los seis libros de la serie Ortografía aplican, en la planeación metodológica, los procedimientos que respetan el ritmo y el tiemp...10.89 €

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte II)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte III)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte III)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte III)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte II)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte II)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte V)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte V)

- Intervención logopédica en un caso de afasia (Parte V)